一生为祖国站岗的老兵

编辑日期:2025-05-14 11:14:21 作者:严乾龙 贾凡 李弘非

“誓为祖国站好岗”

——九旬老兵夏树培平凡而精彩的人生故事

“同志们,今天对我来说是个特殊的日子。65年前的今天,在全国首届民兵代表会议上,我从周总理手中接过毛主席授予的一支半自动步枪……”

4月23日,在波涛击岸、海风劲吹的黄海之滨——江苏省射阳县某民兵训练基地内,年过九旬的老兵夏树培精神矍铄,站在高射炮前,深情讲述他与战友们一起浴血奋战、保家卫国的峥嵘岁月,为新一代民兵上了一堂生动的国防教育课。

岁月流转,这位曾参加抗美援朝战争的老兵,听党话跟党走,扎根基层、默默奉献,在民兵岗位上建功立业,用实际行动践行“为祖国站好岗”的铮铮誓言。

烽火岁月:鸭绿江边的青春誓言

1934年,夏树培出生在江苏盐城。抗战时期,这里是新四军浴火重生、浴血奋战之地,也是华中敌后抗日根据地的指挥中枢,素有“陕北有个延安,苏北有个盐城”的美誉。这片红色热土上涌现出无数可歌可泣的英雄事迹,也孕育了夏树培这样在革命精神熏陶下成长的一代人。

2024年12月,夏树培走进双洋社区为民兵讲述红色故事。陈诗雪摄

1952年2月,18岁的夏树培带着保家卫国的愿望参军入伍。新兵集训中,夏树培尤为刻苦,每次训练总在背包里偷偷塞进两块青砖,比别人多跑几圈。此时,部队正准备入朝作战,夏树培多次提出申请,要求奔赴抗美援朝前线。最终,夏树培获得批准,随部队跨过鸭绿江,在硝烟弥漫的抗美援朝战场上出生入死。

“那时我只有一米六五的个头,部队首长看我机灵,就安排我当通信员。”就这样,夏树培穿梭在枪林弹雨之间,传递着一个个重要的作战命令和军事情报。作为通信员,他熟记每条坑道的位置和路线,能够在照明弹划过夜空的瞬间辨别方向。鞋底被碎石磨穿,脚底的血泡与袜子粘成硬壳,是“家常便饭”。“我知道自己跑的不是路,是战友们的生命线。我想只要我跑得再快一些,就能有更多的战友活下来。”

最难熬的是朝鲜的冬天。在零下30摄氏度的坑道里,墙面结着冰凌,哈气瞬间凝成白霜。夏树培和战友们在这样恶劣的天气里修工事、挖掩体,用冻裂的双手搬运石块。“几个要好的战友都牺牲在那个冬天的战斗中。”讲到这里,夏树培的声音突然低了下去。

朝鲜停战协议签订后,夏树培跟随部队继续驻扎在朝鲜,守卫来之不易的和平。1955年6月12日,在坑道指挥所里,夏树培光荣加入了中国共产党。“我志愿加入中国共产党……”宣誓时,当念到“随时准备牺牲个人的一切”时,他的声音哽咽。“往后无论再苦再难,我都要努力建设好新中国,这是对牺牲战友最好的告慰。”夏树培说。

一线建功:黄海滩涂的民兵典范

1958年春,夏树培带着崭新的退伍证,响应盐城地委调节劳动力号召,离开建湖老家,扛着用背包绳捆扎的铺盖卷,踩着没膝的芦苇走进射阳县临海公社双洋大队。从一名退伍战士变身为生产队长,夏树培在这泛着白碱的土地上扎下根来。“我从不后悔,虽然这里条件不如老家,但是我是老兵、党员,党叫干啥就干啥!”每当谈起这次人生的重大选择,夏树培都斩钉截铁地回答。

2025年4月,夏树培走进射阳县临海镇民兵训练场分享自己出席全国首届民兵代表会议的经历。严乾龙摄

为能开垦更多荒芜滩涂发展粮棉生产,夏树培在临海公社组建首支“青年突击队”,带领青年民兵投身社会主义新农村建设热潮,而他自己始终冲锋在前、以身示范。围垦造田时,凛冽的西北风像刀子一样割着脸,冰冷的海水浸透棉裤,冻成硬邦邦的“冰裤”。夏树培带头跳进齐腰深的泥塘,用铁锹挖开板结的海泥,溅起的泥点冻在睫毛上。有次台风过境,海堤决口,他抄起麻绳往腰上一系,大喊“会水的跟我来”,20余名民兵手挽手组成人墙,在浊浪里奋战3个小时,直到堵住缺口。

在担任双洋大队基干民兵连长及营长时,他积极组织干部群众与当地驻军搞好军民联防,从而有了“家家是哨所,人人是哨兵”的佳话,双洋大队及夏树培也成为盐城地区军民联防的先进典型。

1960年4月,夏树培光荣出席在北京召开的全国首届民兵代表会议。会上,国防部以毛泽东主席的名义,向模范民兵每人授予一支五六式半自动步枪,周恩来总理亲自颁发枪支。

“见到毛主席和周总理的时候,我的心情异常激动,从周总理手中接过这支枪,我就像抱着自己的孩子一样,十分珍惜,爱不释手。”时隔65年,夏树培对当时授枪的情景记忆犹新,依然十分激动。“这支枪不只是一支枪,它代表国家将国防责任托付给民兵,我当时就决定要一辈子扛起这份责任。”

暗夜擒敌:芦苇荡里的英雄前哨

“这一片芦苇荡就是我们当年活捉偷渡登陆的小股武装匪特的地方……”2月18日,江苏省射阳县临海镇在黄海岸边的“黄海长城”石碑前,举办了新春“道德讲堂”第一课。夏树培受邀讲述当年的战斗故事,在场的双洋小学学生与民兵听得津津有味。

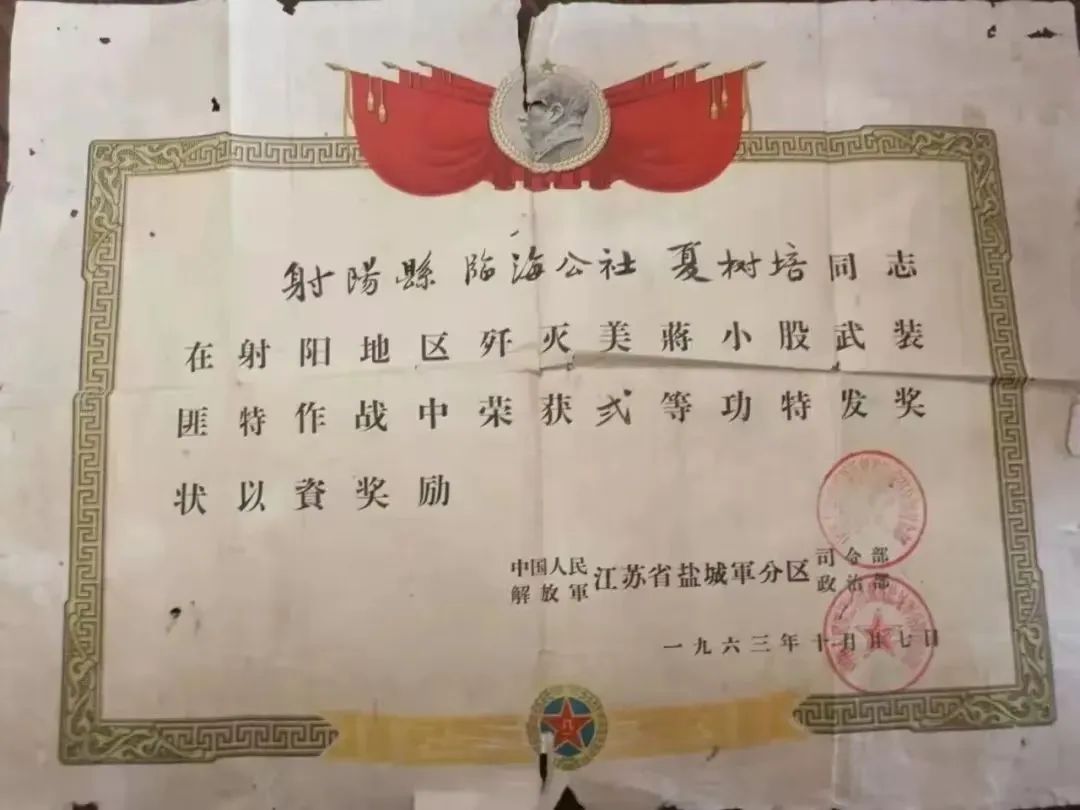

1963年,江苏省盐城军分区颁发给夏树培的立功证书。严乾龙摄

“我们埋伏在芦苇荡里,潮水没过胸口都一动不动……”跟随夏树培的回忆,时间回到1963年10月8日。根据上级通报,当天将有一股武装匪特乘坐皮划艇在射阳县大喇叭滩涂一带偷渡登陆。接到县海防指挥部命令后,夏树培立即动员双洋大队干部群众紧急行动起来,全力投入搜捕行动。

3000余人的搜捕队伍像一张灰色的网,在芦苇荡中缓缓推进。夏树培猫着腰穿过一片碱蓬地,鞋底被蒺藜扎穿,鲜血渗进泥沙里,他仍然带着大家认真搜索。

滩涂之上,满眼杆高、叶黄、花白的芦苇在秋风中摇曳,遍地浅水、泛霜、泥淤的沼泽隐藏着危机。好在这些都难不住生活在海边的双洋人,他们按照部署,有序地在滩涂两边布下天罗地网。大家按照彼此两米左右的距离一字排开,钻入芦苇草滩、踏着盐碱高埂、越过沟塘沼泽,逐片逐段仔细搜寻。

经过两天一夜的搜捕,在军民合力围剿下,10名武装匪特全部被擒。在这场战斗中,夏树培英勇无畏,不惧牺牲,再立新功,被盐城军分区荣记二等战功,双洋大队也被授予先进集体。之后,双洋军民联防、活捉匪特的英雄事迹,被上海电影制片厂拍成纪录片《黄海前哨》广为流传。1977年,江苏人民出版社又据此改编、出版了连环画册《黄海前哨》,以图文并茂的形式生动再现当年军民团结、共守海防的感人场景,成为那个年代进行爱国主义教育的经典读物。

“千里黄海千里营,百万子弟百万兵,军民联防铸长城,勇擒敌特传威名……”如今,每年参加县专武干部和民兵骨干集训的队员们,都会学唱这首《黄海第一哨》歌曲,重温军民活捉匪特的故事,唱响新时代武装工作责任担当的主旋律。

薪火相传:永不褪色的精神火炬

1993年,夏树培从农村基层一线正式退休。儿女们本以为辛苦了一辈子的父亲可以清闲在家、安享晚年,他却对子女们说:“人退休了,思想不能退休!人老了,精神不能老!”

夏树培在射阳县临海镇一国防工事标志处为当地群众宣讲国防设施保护政策。邹德萍摄

退休后,夏树培一直心系国防,义务守护海岸沿线的国防设施。他挎包里装着的笔记本上,详细记录着国防工事的巡查情况,“某工事东南侧有野兔刨土痕迹,已填埋”“50米禁取土区发现新车轮印,联系驻军排查”……

夏树培的严谨作风深深影响了一代又一代射阳民兵。“在夏老的影响下,我们把护管军用设施列入工作重点清单,针对本镇境内的数座军用设施,划分15个护管小组,明确护管范围,落实责任制度,形成管、防、护、修的军用设施维护体系。”临海镇人武部干事孙海江说,“护管小组定期对军事设施进行检查,发现问题及时解决,确保工事始终处于良好状态。”

2008年,夏树培正式成为双洋小学的校外辅导员,每逢重要时间节点,他都坚持走进校园,为孩子们讲述抗美援朝战争、军民联防的战斗故事,被孩子们亲切地称为“夏爷爷”。

去年“八一”建军节前夕,夏树培带着孩子们来到某国防工事点位。掩体墙上,满是岁月的痕迹。他布满老茧的手指轻轻抚过墙上的弹痕凹陷,对孩子们说:“当年战士们用血肉之躯守护这些工事,就是为了给咱们筑起安全的屏障。”听完他的讲述,许多学生表示要好好学习,长大后为保卫祖国贡献力量。

作为一名有几十年农村生活经验的基层工作者,夏树培始终关心关注双洋社区的大小事务,为关心留守儿童、化解邻里矛盾、宣传农村政策等奔走忙碌。住在身边的儿女也成了他的“协理员”。

“父亲常说‘一家有难众人帮’,我们家虽不富裕,但村里谁家有难,他总是倾力相助。”夏树培的大女儿夏正芹回忆道,有一年,邻居家的小孩得了重病,急需要用钱,他们知道夏树培家生活也不宽裕,就没好意思向他借钱。当夏树培得知邻居家的困难后,第二天就卖掉家里的猪,将钱送到邻居手中。

在革命年代舍生忘死、和平时期再立新功的夏树培,从没有以此向组织提出过任何要求。这些年来,无论是地方领导还是部队首长来看望他,询问他工作、生活上的困难时,他总是说:“我很好,没有什么困难。”其实,他的老伴7年前患上脑梗,小儿子5年前因病瘫痪在床,夏树培总把“会过去的”几个字挂在嘴边,默默扛起这个家。夏树培还把自强自立、崇勤尚俭、严于律己的优秀品德深深地根植在儿女的心中。

从朝鲜战场的坑道到黄海之滨的哨岗,从讲台上的谆谆教诲到言传身教的家风传承,夏树培用一生践行“为祖国站好岗”的誓言。

如今,夕阳西下时,夏树培经常会眺望远方,那里有他守护过的山河,也有他寄予厚望的下一代。他说:“只要国家需要,我这把老骨头还能再上阵!”(严乾龙 贾凡 李弘非)

(中国国防报 2025年5月13日第三版)